Distruzioni per l’uso: note sul culto della madonna nera di Moiano

Un'analisi approfondita di un culto unico e delle sue criticità

Distruzioni per l’uso: note sul culto della madonna nera di Moiano( di Giacomo Porrino) . Mi si è fatto amichevolmente notare come talvolta qualche passaggio qui e lì di quel che scrivo si disperda nella incomprensione di qualche lettore.

Senza entrare nel merito delle ragioni, tutte contemporanee, alla base di questo fenomeno, e seguendo la volontà di perseguire l’attenzione dei più distratti, proverò a essere più delicatamente brutale e brutalmente sintetico.

Ma il tema presenta aspetti numerosi e complessi, sicché la sinteticità non vuol dire brevità. Ciò in permessa, così da liberare gli impazienti e gli incapienti verso altre attività per loro più opportune.

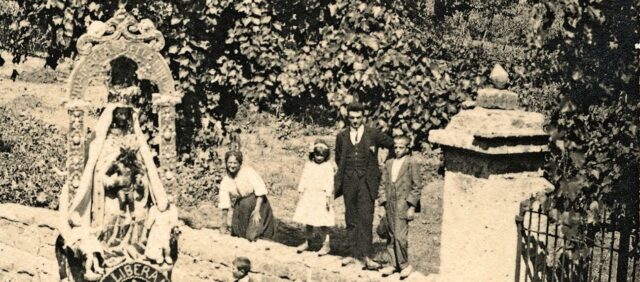

Negli ultimi dieci anni ho avuto modo di osservare la dinamica di un processo che riguarda il culto di Santa Maria di Moiano, la Madonna della Libera come è chiamata dal primo Seicento.

Tralasciando tutto il contesto di una provenienza storica, cui ho accennato in un altro momento parlando del suo tesoro votivo, occorre dire che sono evidenti i segni del degrado che affligge questo fenomeno di particolare interesse storico, religioso, etnografico presente in questo piccolo centro del Meridione d’Italia

. Un fenomeno prezioso, un insieme complesso che andrebbe messo al riparo da avventurismi e ignoranza portatori di errori talvolta molto gravi.

Proviamo e elencarne i più rilevanti.

L’uscita

Da sempre l’uscita della Madonna segna l’inizio di un rito articolato, ricco di simbologie non sempre visibili nel loro insieme. È uno dei momenti più salienti ed emotivamente delicati del rito. E non per un caso si chiama «l’uscita della Madonna».

Perché un’intera comunità si raccoglieva gremendo la piazza San Pietro e buona parte della Via Crisci in attesa della comparsa della nera. Era uno dei momenti più potenti e sentiti da tutti, uno dei cardini dell’intera festa, una festa che, ricordiamolo sempre, è una festa della comunità.

Da dieci anni accade invece di vederla già sul sagrato della chiesa, in un inedito e mesto ruolo di oggetto decontestualizzato e depotenziato del suo palinsesto epifanico. La madonna nera non appare più al suo popolo in attesa perché l’attesa non c’è più.

La madonna è lì, come un qualsiasi signum esibito, in attesa dei devoti quando invece sono sempre stati i devoti ad attenderla. Un rovesciamento dei ruoli fatale e grossolano dovuto a un malinteso senso della grandeur, ingenuamente declinato nei termini di una spettacolarizzazione del tutto inopportuna.

Ciò nasce nel 2014, allorquando fu prevista la collocazione della statua direttamente sul sagrato per celebrare il centenario della sua incoronazione, avvenuta nel 1914. Ma si sarebbe dovuto trattare di un unicum, di una sola volta, non certo della istituzione di una nuova prassi.

L’anno successivo purtroppo, dissennatamente, fu decisa la collocazione della statua direttamente sul sagrato, fraintendendo marchianamente le intenzioni dell’anno precedente, e portando così allo snaturamento di uno dei segni più intimamente autentici del rito dell’otto settembre.

Questa è una delle effrazioni più profonde, maldestre, superficiali e distratte patite in questi dieci anni. E purtroppo neanche quest’anno s’è potuto apprezzare un cambio di passo, come pure sarebbe stato auspicabile. Non c’è stato. Non c’è.

La mala (ap)parata

Storicamente è stato don Roberto Cesare il primo parroco a intuire l’importanza di sbarazzarsi della inveterata abitudine di impataccare le chiese con le parature, da queste parti chiamate «apparate».

Un confuso e pacchiano insieme di tessuti, variamente giustapposti, che hanno sempre avuto il solo effetto di ottundere la bellezza dei luoghi sacri, rendendoli grotteschi e vanamente magniloquenti. Don Roberto, di cui ancora ricordo le parole, ha chiarito con nitidezza i motivi che lo hanno portato a fare a meno delle «apparate».

Vale a dire che dal momento in cui tante risorse erano state impegnate nel recupero dell’apparato decorativo della chiesa non si vedeva il motivo di seppellirlo sotto coltri di stoffe che ne ottundevano la bellezza.

Purtroppo molti faticano a capire i rischi che comporta la retorica quando incrocia la prassi liturgica. Fatto è che quest’anno, dopo circa quarant’anni che la chiesa parrocchiale se n’era opportunamente liberata, è comparsa una «apparata».

Quando me l’hanno detto non volevo crederci, mi sono recato in chiesa a controllare personalmente e mi è sembrato di entrare dentro una immagine degli anni Sessanta o Settanta, un trionfo di tessuti tanto pesanti e ineleganti da scippare finanche il respiro di chi ha dovuto subirne la presenza.

Tralascio per buona cortesia ogni considerazione in merito alle riproduzioni cartonate di angeli involontariamente collocati tra Pietro Cavallini e il Beato Angelico.

A chi ha pensato un simile capolavoro andrebbe con molta pazienza chiarito che una chiesa, quale quella di Moiano, non ha bisogno alcuno di ulteriore decorazione dal momento che una decorazione, di grande pregio, ne ha già una. E forse sarebbe solo necessario conoscerla, incuriosirsene, forse addirittura amarla. Se non si chiede troppo, naturalmente.

Il tesoro

L’ostensione del tesoro votivo è un altro dei segni che costruisce il tempo della festa moianese. Nella cappella della Madonna è ogni anno permessa la visione del tesoro attraverso la collocazione delle parti che lo compongono.

Le palmette, il tronetto, le fasce di velluto, sono le strutture espositive su cui si costruisce ogni anno questa straordinaria biblioteca del dolore e della speranza. Ma purtroppo in questi ultimi dieci anni qualcuno, che evidentemente si immagina interprete di ambizioni male interpretate dal proprio ego, ha deciso di mutare la struttura espositiva del tesoro rendendolo una rassegna senza criterio, senza senso, soprattutto senza alcuna emozione.

Non è una semplice questione di pessimo gusto, è semmai la modulazione di competenze pretese e purtroppo non dimostrate, stando a ciò che si vede. Le palmette, uno dei documenti più antichi del tesoro, su cui sono state incardinati numerosi ex voto, sono oggi quasi nascosti, senza alcuna visibilità consapevole.

Senza alcuna gerarchia visiva che ne permetta la lettura, la comprensione. Purtroppo la mancata conoscenza delle singole parti e dell’insieme di una tale presenza porta inesorabilmente a non capirne l’importanza reale.

E dunque la mancanza di cura, quella cura che deriva dalla conoscenza, conduce a questa situazione. Che, inutile a dirsi, andrebbe con urgenza gestita adeguatamente. In un precedente articolo ho anche dato l’idea per una sua esposizione permanente che però non ripeterò qui.

La piramide.

No, non si tratta della scoperta di nuove piramidi in Valle Caudina. Già bastano quelle scoperte da infaticabili collezionisti di rivelazioni diversamente intelligenti. Si tratta invece del podio realizzato al principio del Novecento nell’intento di solennizzare il rito processionate estremizzando la postura verticale della statua.

Al tempo queste basi, di legno intagliato, erano chiamate piramidi per via della loro struttura tronco-piramidale. Quella moianese fu successivamente dismessa perché comprometteva la solidità e la stabilità dell’immagine durante la processione, sottoponendo i portatori a un notevole e inutile sforzo fisico.

Da quel momento è diventata parte del tesoro votivo. Fino a quest’anno, quando si è deciso inopinatamente di riutilizzarla probabilmente ignorando le ragioni che hanno portato al suo accantonamento.

Il risultato è stato meramente conseguenziale. Portatori in grande difficoltà, alcuni dei quali mi hanno raccontato, visibilmente adirati, dei rischi cui la statua è stata sottoposta proprio a a causa della scarsa stabilità della piramide.

Senza contare che proprio in ragione della accresciuta pesantezza del gruppo ligneo, sono state escluse tutte quelle persone che, variamente, in passato hanno voluto portare per brevi tratti la loro Madonna.

Questa incomprensibile decisione ha avuto al tempo stesso l’effetto di comprimere una forma di partecipazione alla devozione popolare e ha comportato l’aumento dei rischi per la stabilità dell’icona sacra.

Io stesso ho potuto osservare direttamente come la statua abbia subito pericolose inflessioni laterali, le quali sebbene siano in qualche misura da mettere in conto durante una peregrinazione processuale sarebbe però sempre massimamente prioritario evitarle.

Perché anzitutto, ed è opportuno rammentarlo, la statua della Madonna della Libera non è soltanto un importante riferimento di culto ma anche un bene storico-artistico tutelato dalle leggi vigenti.

Cui dunque andrebbe sempre assicurata la tutela come prima esigenza rispetto a ogni altra. Si tratta di un manufatto molto delicato, vorrei ricordarlo per i più distratti, non è immune da danneggiamenti solo perché sacra.

E se non si presterà l’attenzione che merita, presto o tardi potrebbe accadere l’incidente fatale. Il rischio è reale, inutile illudersi. Già ho avuto modo di segnalare questo problema quando tempo fa è stato deciso avventurosamente di portarla in processione con una temperatura affatto compatibile con la sua struttura e sottoponendo la statua a sollecitazioni del tutto incompatibili con le esigenze legate alla sua tutela.

Il buco

Ritorno sulla questione del danno che affligge la base della statua che più volte, invano, ho cercato di segnalare anzitutto ai moianesi. Rispetto al passato, il buco c’è ancora e fa mostra stentorea di sé. Ma stavolta è stato colmato dall’interno, con una sorta di pecetta applicata non si sa da chi, con quali metodologie e con quali autorizzazioni.

Evidentemente si fa molta fatica a capire come funzionano queste questioni, di come esista una Soprintendenza cui far riferimento, per obbligo di legge oltre che di civiltà, ai fini della tutela più adeguata per la conservazione di un bene come questo. È per questo che esistono le Soprintendenze, non per altro.

Il rientro.

lo zenit e il nadir del lungo rito processionate sono proprio l’uscita e il rientro di Santa Maria di Moiano. Il rientro, tanto quanto l’uscita, segna profondamente l’intera struttura etnografica della festa.

Il momento del commiato, il saluto ciclico prima che il calendario riporti al nuovo otto settembre. Anticamente questo momento decisivo dell’intera giornata prevedeva un rapporto di potente correlazione tra le donne che durante la processione intonano l’antico melisma (un altro documento autentico di grande suggestione, che rischia anch’esso un fenomeno degenerativo dovuto al progressivo depauperamento della trasmissione orale della sua prassi esecutiva, recentemente e ingenuamente riproposta priva di qualunque approccio metodologico di indagine, contribuendo così a una maggiore confusione in merito alla sua conoscibilità).

Le donne del canto melismatico, che in quel momento assume una forza rimarchevole, un’acme istintiva che colpisce l’attenzione e l’emozione di quanti abbiano la facoltà di poterlo conoscere.

In quel preciso momento, nel quale la statua semplicemente veniva disposta all’indietro per procedere al rientro in chiesa, le donne seguivano la madonna senza mai lasciarla, senza soluzione di continuità emotiva e devozionale.

Da molti anni, invece, si assiste alla frammentazione di questo momento così importante attraverso l’uso sciatto e considerato di bande musicali, di improbabili cantori lirici, di panegirici fuori tempo massimo, di applausi da avanspettacolo che proprio in quel momento vanno a interrompere violentemente un legame così delicato e così legato a tutto ciò che merita di essere tutelato poiché documento di una autenticità memoriale che è il vero stigma di distinzione tra un rito che è storia archetipica e generiche ritualità religiose. Se non si capisce questa differenza allora non ci sarà alcuna speranza di portare questa provenienza così preziosa nel futuro.

Le donne, dunque, entravano accompagnando con il loro canto gridato con quanto restava della loro voce, introducendo coloro che avevano fatto il voto più importante. Il più estremo, il più forte, ma anche tutto sommato il più semplice, il più istintivo.

Le donne accompagnavano quelli del «voto alla Madonna», quelli di cui non bisognava menzionare il nome ma che tutti in realtà hanno sempre saputo chi fossero, quelli dello strascino.

Purtroppo a causa di pratiche senza senso e decisioni superficiali questo momento si è già di fatto perduto. Sono ormai molti anni che accade, e le persone perlopiù si sono abituate a questa forma gravemente alterata di uno dei momenti più fondanti dell’intera festa.

Lo strascino

Quando ebbi modo, undici anni fa, di confrontarmi con Luigi Lombardi Satriani sul tema della madonna nera di Moiano (come accennato in un altro articolo), che egli non mancò subito di definire come una delle presenze più affascinanti benché meno studiate della etnografia religiosa in Italia, si raccomandò di tenere presente le esigenze di tutela di alcuni aspetti della sua fenomenologia.tra cui certamente il rito dello strascino.

Si affrettò in merito a caldeggiarne la tutela perché ultimo fenomeno di questo tipo presente in Italia. Perché quel che molti ignorano, è che lo strascino è una antica pratica devozionale di carattere penitenziale in realtà presente in diverse località del Meridione.

Non è un fenomeno esclusivo di Moiano. Lo diventa perché a Moiano è incredibilmente sopravvissuto. Moiano diventa importante perché è l’ultima sopravvivenza di questa ritualità oggi scomparsa ovunque.

E per raccontarne le ragioni e le vicende occorrerebbero spazi ben diversi da quello presente. Lo strascino consiste nel percorrere carponi l’intera navata maggiore della chiesa toccando il suolo con la lingua del penitente. Il quale viene condotto da una persona che l’assiste con un fazzoletto bianco per impedire di perdere l’orientamento.

Santa Maria di Moiano è lì, di fronte, alla fine della navata posta nel transetto in attesa dell’abbraccio finale. Il penitente veniva infine sorretto e aiutato a rialzarsi, fatto sedere in mezzo alle donne che seguitano il canto melismatico del rito, ossessivamente ripetendo lo stesso testo.

E adopero l’imperfetto poiché da circa trent’anni il rito si svolge a porte chiuse, per una errata interpretazione della sua natura profondamente collettiva e per niente individuale come malamente inteso al tempo. Un’altra alterazione molto grave che il rito ha patito e patisce tuttora. Senza alcuna possibilità di far capire quanto sbagliata sia stata questa scelta.

In ogni caso, lo strascino non va in questo senso scoraggiato né incoraggiato, non c’è alcun bisogno. Vive di vita propria come uno dei documenti più autentici e preziosi di una forma di religiosità popolare e di provenienza etnografica tra i più importanti ancora osservabili.

Non è medioevo, non è sauvagerie, non è pratica da emendare perché offensiva (offensiva per chi?). Non si tratta quindi di applicare sciocche bollinature da ignoranti senza rimedio. La questione riguarda semmai la ricerca di una conoscenza del fenomeno da portare verso chiunque abbia orecchie disposte ad ascoltare. Condividere la conoscenza serve a questo, come sempre, evitare errori fatali e impedire di lasciarsi ingannare.

Lo strascino è la nostra terra del rimorso, la ciclica emendazione delle paure in attesa di un nuovo che resta sempre lo stesso, un marcatore archetipico enigmatico e al contempo nitido nella sua radicalità. Un marchingegno costruito involontariamente dall’ethos di una comunità che attraversa il calendario dei secoli.

Il manto

Un altro elemento simbologico di grande presenza è stato il manto che avvolge la madonna nera nel giorno della sua processione. Variamente riconfezionato nel corso del tempo, inizia la sua storia non banalmente per esigenze legate a una forma di curatela devozionale ulteriore riguardo un oggetto scultoreo che non presenta una simile necessità.

La storia del manto è in realtà legata alla origine eponima della iconografia sacra della Madonna della Libera. In origine quella che è oggi un tuttotondo ligneo era un altorilievo. Vacuo al suo interno, quindi, e che veniva ogni anno staccata dalla nicchia alla quale era agganciata per essere portata in processione. Ed è proprio qui che nasce la presenza simbolica e pratica del manto.

Serviva semplicemente a coprire il vuoto di un altorilievo in legno di ulivo che avrebbe dovuto peregrinare lungo le strade del centro abitato. Non è difficile dunque ipotizzarne il riuso e il rifacimento nel corso del tempo specie se si considera la natura estremamente deteriorabile di un tessuto.

Quest’anno ne ho visto però uno completamente nuovo, uno manto che oltre le stelle presenta delle decorazioni inutilmente baroccheggianti, tanto inutili quanto fuori luogo. Anche qui, suggerirei una più avveduta prudenza prima di prendere certe decisioni.

Conclusioni

A questo punto prevedibilmente qualche sagace della domenica farà prontamente osservare che non è possibile conservare tutto per sfuggire alla utopia della musealizzazione. E a questo incauto esploratore della depressione cognitiva sarà bene far notare che la questione non è, infatti, inseguire intenti museologici o vanamente conservativi.

Al contrario, si tratta invece di perseguire la dinamica dei processi storici, dentro i quali vivono permanentemente e impercettibilmente i marcatori dei cambiamenti e delle variazioni che investono tutti i fenomeni della storia. Incluso questo.

«Tutto ciò che nasce è degno di perire», fa dire Goethe a Mefistofele nel suo Faust. E non è certo un invito alla distruzione ingenuamente intesa, ma un’espressione del principio dialettico del divenire e della trasformazione continua.

Ciò che nasce da un determinato intorno storico, è destinato inevitabilmente a essere sostituito da nuove forme che nasceranno dal suo superamento. Ma il punto non è questo, in tutta evidenza. È ricercare costantemente la maniera di governare i documenti del cambiamento con oculatezza, accuratezza, attenzione.

Specie riguardo una materia delicatissima e sfuggente come un culto del genere. Accuratezza e attenzione senza le quali non esiste «distruzione» come creazione del nuovo, ma solo distruzione per un uso che lontano da ogni ragione conduce non al nuovo ma soltanto all’oblio.

L’uso, cioè la sedimentazione nel divenire storico, porta ogni giorno a una invisibile distruzione. tutto sta a capirne la qualità, la necessità, la pericolosità. Se le «distruzioni» che seguono il palinsesto dei cambiamenti meditati e motivati, introducono nuove forme dell’antico, nuove manifestazioni di autenticità, è semplicemente la risultante della storia.

Ma le distruzioni causate dalle distrazioni di decisioni arbitrarie e inconsapevoli non sono ammissibili. Non dovrebbero essere ammissibili da quanti dicono di sentirsi legati a un’immagine dipinta di nero ricavata da un monoblocco d’ulivo che viene da lontano. E infine non dovrebbero esserlo da una comunità che ancora abbia la forza di riconoscersi come tale.

Se l’ignoranza è beatitudine allora c’è da augurarsi che i moianesi siano sempre meno mansueti e sperabilmente più irredenti. Magari iniziando semplicemente a ritrovare il coraggio di dire avendo qualcosa da dire, di testimoniare se stessi, di elaborare la bellezza del dissenso fondato su argomenti.

Perché gli argomenti non mancano di certo, attendono solo di avere voce. Una voce sincera, libera come la madonna cui mostrano di essere tanto legati.

Se i moianesi sono ancora vivi, ebbene devono smetterla una volta per tutte di lamentarsi standosene al riparo di una tapparella in attesa di qualcuno che parli per loro. O magari fingendo di essere liberi smanacciando malamente una tastiera per abborracciare frasi scomposte in una qualche rete elettronica.

Questi strumenti, nati per scopi molto diversi circa venti anni fa, avrebbero dovuto servire a condividere conoscenza e soprattutto abituare alla libertà d’opinione (a Moiano fu condotto al tempo un esperimento molto interessante a riguardo, di cui parlerò in un altro momento).

Oggi sono ridotti soltanto a simulacro di libertà, da strumenti di diffusione dell’esercizio critico sono divenuti gabbie dentro le quali a ognuno è concesso il solo diritto di illudersi d’essere libero.

E un mesto paradosso della storia sta proprio qui. Quella madonna, che dal principio del XVII secolo inizia a essere chiamata «delli liberi», eccettuando la matrice teologica di una tale intitolazione, ha visto da testimone ligneo e simulacro simbolico la dinamica delle storia del decadimento di una comunità.

Siamo cioè passati dalla vigoria dei moianesi, che alla metà del XVI secolo trovarono il modo di levare la propria voce, esprimendo la propria forza civica, contro la soppressione della parrocchia di Santa Maria di Moiano, affidandolo alla storia attraverso atti ufficiali (e senza reti elettroniche), al silenzio vile e complice dei moianesi di oggi (con l’ausilio delle reti elettroniche).

Più o meno alfabetizzati rispetto ai loro antenati di cinque secoli addietro, muniti di titoli di studio un tanto al chilo, corredati di auto inutilmente ingombranti e di tracotanza sabbiosa, ma privi di ogni slancio di libertà, esenti da ogni necessità di rivendicare il proprio spazio civile.

Confondono fatalmente il diritto ineludibile al dissenso con l’impasto di borborigmi scomposti affidati a un vociame senza senso. Cianciare senza argomenti non è diritto di parola, è solo flatulenza inconcludente. E si fa solo il gioco di chi il dissenso lo teme e intende smantellarlo ogni giorno di più.

E comunque, sono francamente stufo di raccogliere le lamentazioni sottovoce di questo o di quello, per questo o quell’argomento. Se qualcuno ha qualcosa da dire, ebbene la dica senza timore, specie se ritiene di essere corredato di buoni argomenti.

È ora di finirla con le notazioni da finestra, con le indignazioni silenziose da cortile, si ritrovi la bellezza di confrontarsi senza paura, di dire – magari anche sbagliando – ma con il conforto di approfondire la conoscenza, di non aver perso il proprio tempo inseguendo la rappresentazione del proprio ego, spesso inutile e noioso.

Dove sono i moianesi che hanno chiesto conto del danno alla base della statua della madonna nera? Dove sono i moianesi in disaccordo sulle scelte adottate senza trovare un confronto? E dove sono i moianesi che subendo decisioni proditorie e autoreferenziali non si abbandonino al servilismo bieco fingendo accondiscendenza?

I moianesi notano, notano molto ma non dicono niente. Danno di gomito ma non dicono niente. Fabbricano sovente maliziosità e intrecciano pettegolezzi, ma non dicono mai niente.

Non parlano, preferendo schiumare rancore e schiamazzare codardia. Nutrono livore per il potente di turno, ma sono campioni olimpionici di corsa al bacio della pantofola sempre del potente di turno. Non importa chi sia, importa che lo sia.

Ben diversamente da tutto questo, i moianesi dovrebbero poter ritrovare il diritto di dirsi figli liberi di quella madonna dei liberi, di fronte alla quale si ritrovano ogni anno. Ma non sarò così ingenuo da illudermi che accada. In qualche momento pure mi piacerebbe esserlo, ma non lo sono.

«Nel modo di seguire il Signore si manifesta come va il nostro cuore», ricordava papa Francesco. Io non so ben dire dove vada il cuore dei moianesi, ma di certo so dove non andrà mai il mio.