Il Caudio floreale. Villa Laura a Moiano

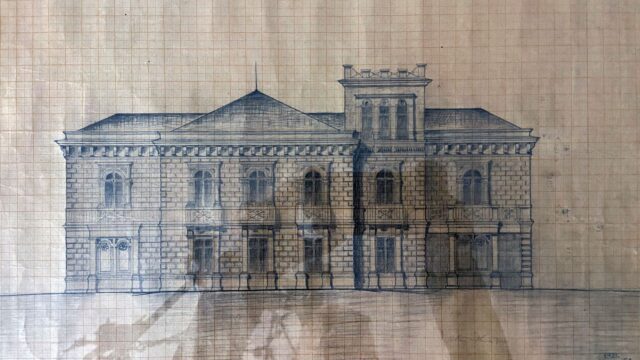

Un magnifico esempio di architettura Liberty,illustrato da Giacomo Porrino

Il Caudio floreale. Villa Laura a Moiano ( di Giacomo Porrino ) . È quasi sempre così, ogni terra presenta delle preminenze che le connotano indefettibilmente. Insiemi di segni che le cristallizzano e le consegnano a una riconoscibilità costruita su un inesorabile schematismo percettivo.

In Valle Caudina, per esempio, chiunque – o quasi – può con buona facilità scorgere, nella sedimentazione dei processi storici che l’hanno riguardata, gli elementi residuali dell’evo antico, del medioevo, del rinascimento, del barocco, del neoclassico fino al diffuso e disordinato mediocre dell’edilizia post bellica e contemporanea.

Quella in cui oggi, più o meno, molti vivono.

Ma c’è una significativa eccezione in questa rassegna forzosamente sintetica. Un luogo che è sfuggito, quasi non visto, alle dinamiche consuete delle vicende cui ho accennato prima. Villa Laura a Moiano, altrimenti nota con il nome di Villa Ferace.

Una famiglia di probabili dignitari angiolini giunta in Valle Caudina durante il XIV secolo nel contesto della conquista di Carlo d’Angiò del regno svevo, al pari di molte altre famiglie consimili sparse altrove in tutto il Meridione.

I Ferrace o Ferrax, si stabiliscono nella terra antica di Airola, quella per intenderci che si sviluppava intorno all’area di sedime del castello e munita di circuito murario. E proprio nella terra antica i Ferace decidono di costruire una prima chiesa di San Salvatore, di qui nulla resta oggi.

Successivamente abbandonano la Airola medievale, ormai quasi del tutto disabitata già al principio del XVI secolo, spostandosi a Moiano. Nel palazzo ancora oggi esistente nella contrada Torre.

Vaste sono in quel momento le masse patrimoniali della famiglia, amministrate e ampliate con accuratezza nel corso del XVII e del XVIII secolo. Tra queste, in particolare, è il fondo chiamato Cangio (non Gancio come erroneamente nel tempo è stato chiamato).

Posto a cavaliere tra l’area che introduceva al centro dell’abitato e quella che nel XIX secolo diventerà la nuova direttrice dello sviluppo urbano, la rotabile provinciale Saticolo-Caudina con il prezioso viale alberato non di rado messo a repentaglio da danneggiamenti e aspirazioni vandalistiche (confortate da una sostanziale indifferenza generale, ma su questo sarà necessario tornare in un altro contesto).

Tra la fine del XVIII e il principio del XIX secolo una parte della famiglia decide di abbandonare Moiano per tornare ad Airola, in quello che diventerà il palazzo Ferace, poi d’Abruzzo.

Il beneficio ecclesiastico di Sant’Antonio di Padova, fondato dalla famiglia, viene traslato in una cappella gentilizia nel complesso della nuova residenza. Fino a quel momento il beneficio era incardinato nella chiesa omonima fondata dai Ferace durante la permanenza nella contrada Torre e che da quel momento, spoliata degli arredi sacri e di ogni funzione, svanirà in un lento oblio.

Oggi è ancora visibile, quasi irriconoscibile, nell’angolo tra Via Tramonti e Via Torre. E nondimeno qualcuno ogni tanto vocifera di un suo abbattimento a favore di un più comodo transito delle autovetture. Nel frattempo divenute ipertrofiche come la stupidità di coloro i quali ipotizzano simili insensatezze.

I Ferace che decidono invece di restare a Moiano scelgono contestualmente di spostarsi in un luogo ritenuto più comodo e funzionale alle esigenze nel tempo mutate. Costruiscono quindi un palazzotto dalle fattezze tipicamente riferite al vasto repertorio del neoclassico di marca provinciale, elegante ma senza particolari ambizioni rappresentative.

Come del resto la maggior parte dell’architettura coeva giunta fino a noi in buon numero, malgrado tutto. L’inatteso accade però negli anni Venti del XX secolo quando Francesco Ferace, mosso dalla esigenza di una residenza più confacente alle sue aspettative e nello scenario del gusto imposto dal contesto culturale del periodo, ne commissiona il progetto all’architetto Sirignano di Napoli

. È il 1929, le fumisterie della grande stagione del Liberty, del Floreale, dello Jugendstil, del Modern Style, della Arte joven, che in tutta Europa si diffonde a partire dalla fine del XIX secolo con il nome di Art Nouveau, iniziano a essere fagocitate dalla imponente marea del razionalismo.

E tuttavia Sirignano resta ancorato al linguaggio di quello stile floreale che a Napoli ha lasciato uno dei segno più importanti nel volto del primo Novecento. Ma qui siamo in presenza di un floreale adeguato alle istanze della preesistenza.

Le volumetrie del precedente corpo di fabbrica sono state sostanzialmente preservate per favorire un più puntuale intervento sugli esterni, il vecchio palazzotto neoclassico dismette quindi la sua foggia per indossarne un’altra, più contemporanea. In questo senso, Villa Laura è da intendersi più come una quinta scenica liberty di un mondo ormai consegnato al passato.

Ma a sua volta è già essa stessa epigrafe di un mondo che nel momento in cui viene realizzata porta i segni di un cambio paradigmatico decisivo nella cultura europea. Quasi un controcanto finale in attesa del nuovo incipiente. E ciò malgrado, testimonia in pieno tutti i segni della cultura del suo tempo. Anche in questo evidentemente sta la sua preziosità.

Per le opere in ferro, ragguardevoli e di gran pregio, Ferace investe l’amico e compaesano Antonio Brevetti (del cui confido di parlare più diffusamente), magnifico esempio di artigiano di raffinata caratura, commissionandogli la realizzazione della monumentale cancellata di cinta del giardino e tutte le opere in ferro degli esterni così come gli interni.

Le quali, come i più attenti potranno osservare dal grafico di progetto che stimo utile pubblicare per la prima volta, sono difformi dal progetto originale. Ciò è l’esito di un dissidio tra Sirignano e Brevetti in merito alla opportunità di procedere in una direzione che il moianese riteneva incorretta.

Prevale la linea di Brevetti, quella ancora oggi presente. Tranne purtroppo la imponente cancellata di cinta, consegnata al regime fascista per contribuire allo sforzo bellico così come imponevano le folli disposizioni del tempo. Ne sopravvivono soltanto le due cancellate di ingresso e la cuspide del giardino.

Villa Laura è una sorta di guache del floreale in Valle Caudina, protagonista di una involontaria singolarità eccettuando il discorso dell’eclettismo revivalistico dell’architettura cimiteriale (che merita altro e specifico spazio).

È in fondo una curiosa e mirabile testimonianza, l’unica del suo genere, di un linguaggio saldamente legato alla cultura del tempo che lo ha generato. Senza infingimenti, senza nostalgismi di alcun tipo.

Un frammento del floreale napoletano nel mezzo di questa appendice caudina. E oggi, finalmente restaurata, abbiamo l’opportuntà di tornare a mirarla ogni volta che vi si passa accanto. Sorprendentemente così esposta al pubblico e tuttavia così riservata.

Perché se Otto Wagner diceva che «l’arte deve essere accessibile a tutti, non solo ai ricchi. Per questo il Liberty abbellisce anche le stazioni, i caffè, i lampioni», allora a buona ragione possiamo vedere questa presenza che ci accompagna da quasi un secolo come una forma di abbellimento di una strada, di un lampione, di un pensiero transeunte, di ogni passante che ancora transita, più o meno distrattamente, lungo quelle strade.