Tormento ed Estasi: ” Il Disinganno ” per spezzare i vincoli con le tenebre

Nella sua rubrica settimanale sull'arte, l'obiettivo di Serena Fierro è puntato si Il Disinganno, una scultura di Francesco Queirolo, custodita all'interno della Cappella Sansevero a Napoli

Tormento ed Estasi: ” Il Disinganno ” per spezzare i vincoli con le tenebre ( di Serena Fierro ). Lì, tra pareti che custodiscono l’enigma e la bellezza, ove il marmo sembra pulsare di vita propria e la pietra si fa spirito.

Lì, nella penombra raccolta della cappella Sansevero, tempio di luce e mistero, ove il silenzio del sacro incontra il respiro del profano.

Lì, ove una sottile, segreta luce filtra dall’alto e accende il bianco candore dell’arte.

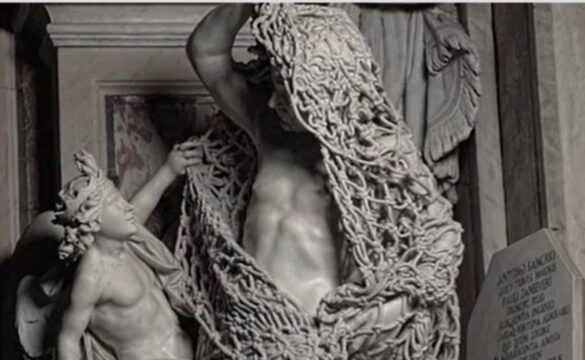

Proprio lì, tra il celebre “Cristo Velato” del Sanmartino e la conturbante “Pudicizia” del Corradini, Napoli trattiene il respiro: è lì che s’erge infatti “Il Disinganno”, firmato e datato da Francesco Queirolo nel 1754, vertice del genio barocco e simbolo immortale insieme dell’eterno, umano cammino alla ricerca della verità.

Principe di corte e di scienza; fine mecenate ed eclettico committente; amatore d’arte ed insospettabile alchimista: Raimondo di Sangro, potente discendente della dinastia dei Sansevero, cerca per la cappella di famiglia non il talento nascosto da valorizzare; bensì, il blasone dei migliori su piazza.

In principio fu allora il veneziano Antonio Corradini: scultore dell’Imperatore a Vienna, accademico a Roma; e pur tuttavia, alla sua morte, a Queirolo arrise farne le veci. Artista raffinato,

matematico della forma; genovese di nascita, accademico di San Luca; eppure, in grado di insufflare Napoli con l’eco universale delle grandi, meravigliose accademie europee.

E Queirolo, Queirolo scolpisce allora il suo “Disinganno” a partire da un solo, unico blocco di marmo di Carrara, secondo il volere del Principe di Sansevero, affinché fosse il più puro possibile, scevro d’ogni giuntura; e ad un’età d’ormai cinquant’anni, con la consapevolezza matura di chi non ha forse ormai più nulla da dimostrare. Se non tutta la volontà di sussurrare, fors’ancora una volta, all’orecchio dell’umano.

Un uomo, solo, avvolto da una rete in apparenza inestricabile, nello spasmodico tentativo di liberarsi. Alla sua sinistra, un angelo di luce e pietà, nell’atto di illuminare e benedire. Ai suoi piedi, un libro aperto e un globo terrestre.

È allora l’allegoria, tutta intensissima ed umana, del cammino di liberazione dell’anima dai vincoli terrestri dell’apparenza, delle passioni, delle illusioni. Della falsità, del male, dell’ignoranza. Delle tenebre, delle catene, delle menzogne. Delle vane certezze che irridono l’animo umano. Dell’inganno, d’ogni inganno del mondo, che dalla luce ci separa.

La tensione dei muscoli, palpabile nella fine griglia anatomica; la fatica del gesto e l’ansia di liberarsi, matericamente intrappolate tra le nodose trame della rete; la dolcezza dell’angelo, con la grazia del suo avambraccio sollevato: ogni dettaglio concorre a rendere immediatamente tangibile siffatto processo di trasformazione interiore.

Il momento in cui l’uomo, libero dalle catene dell’apparenza, può finalmente disvelare gli occhi a se stesso e “vedere” la realtà. Ascendere alla luce.

E la rete, la rete marmorea che avvolge l’uomo del Disinganno diviene miracoloso prodigio di scultura e significato insieme.

Forse ispirata al vero, ad una reale rete da pesca napoletana – per studiarne nodi e tensione dal vivo – sembra al contrario quasi sfidare le leggi stesse della fisica; della materia; della trasparenza.

Traforata sino al limite dell’impossibile, levigata da un uomo solo ed uno soltanto, liddove altri ebbero timore di spezzarla.

Le maglie quadrate, il nodo piano alternato, come nelle reti di canapa dei pescatori partenopei della Santa Lucia settecentesca; la superficie diafana, appena toccata da pomice asciutta, a restituire e conservare tutta la ruvidità della canapa reale; la pietra che diventa fibra, la fibra che diventa luce, la luce che s’impiglia tra le maglie: come se essa stessa vi fosse stata catturata.

Eppure, non solo meravigliosa prova di virtuosismo tecnico; non solo prodigiosa vertigine del più raffinato, elevato barocco, tal da far gridare i critici all’ “ultima prova ardita” della scultura in marmo.

Siffatta rete è, al contrario, universale simbolo della più tormentosa, disperata prigione che da sempre abita l’uomo: quella dell’anima.

Un tortuoso labirinto di domande; un inestricabile intreccio di nodi; una trappola che imbriglia, isola, distrae. Un dedalo d’oscurità. Ogni nodo, un interrogativo; ogni maglia, un punto di buio;

ogni filo, un inganno. Ogni foro, un abisso incolmabile.

E l’uomo, l’uomo ivi intrappolato non può rifuggire da siffatta materia, né da siffatto tormento; bensì, inevitabilmente solo attraversarli. Nel suo torcersi e tendersi, come in un moto di resurrezione, v’è allora l’ultimo, estremo, disperato palpito del barocco; e con esso, dell’umana tensione, dell’intimo anelito ad ascendere alla luce. A liberarsi.

Eppure, dall’alto, un angelo si china e tende la mano. Un genio alato, che con impalpabile leggerezza, delicatamente si posa sul globo terrestre; e al tempo stesso, con la forza dirompente della sua fiamma, non scioglie i nodi, bensì li illumina, ad indicare la via della luce. Della liberazione.

E allora, siffatta mano che libera è non solo la grazia divina che sull’uomo si china e all’uomo si rende visibile. Ma altresì, la ragione illuminata, quel fulgore dell’intelletto che tenta di comprendere i vincoli stessi della vita; non per negarli, bensì per conferir loro un senso nuovo.

Non solo, allora, dono divino dello Spirito Santo, quel leggere dentro – “intus legere” – che apre all’intuizione del divino; bensì, umana fiamma della conoscenza. Quella che non rivela, eppure rischiara; quella che non spiega, eppure accende: quella che per davvero redime.

Silente testimonianza di come nessuno, da sé solo, possa ascendere alla luce privo d’una scintilla – intellettiva o divina che sia – che pure apra il varco tra l’ombra e il giorno. Senza l’aiuto d’un superiore principio; di un’energia che trascenda l’umano. Per riconsegnarlo, alfine, a se stesso.

E allora, quest’uomo di Queirolo, avviluppato nella sua trama di pietra, non può non assurgere a commovente simbolo dell’umanità intera. Di noi tutti.

Ognuno di noi incatenato alle proprie convinzioni o illusioni. Alle menzogne del mondo. Ai riflessi fuggevoli dell’apparenza.

È l’eco, nel marmo, del prigioniero platonico che, al fondo della caverna, confonde ombre e realtà; illusione e verità; ignorando la luce che oltre il velo arde e si dispiega.

È il grido in marmo d’una cruda verità: che la più crudele delle prigioni è forse quella dell’anima che crede di conoscere, e invece non conosce; che crede di sapere, e invece non sa; che crede di vedere e, pur tuttavia, non vede

. Un’anima, quale platonico archetipo, che confonde ombra ed essenza, nel buio del suo antro. Perché l’uomo potrebbe benissimo conquistare il mondo; eppure, liddove perda la propria anima, avrebbe perso ogni cosa per sempre.

Nel bianco del marmo, Queirolo racchiude allora il dramma e la gloria d’una rinascita tenacemente agognata, insita in ciascuno di noi. Un gesto in cui scolpisce la mediazione salvifica che sola può unire l’uomo alla sua, nostra verità.

Perché finanche il respiro trattenuto; la rete che si spezza; lo strazio del corpo come dello spirito: tutto è allegoria della metamorfosi. E liberarsi è pur sempre soffrire.

Perché la libertà, appena conquistata, pesa nondimeno come una ferita sul cuore; eppure, è da siffatta ferita che può nascere, altresì, una vista nuova. Una consapevolezza nuova. Una vita nuova.

L’uomo di Queirolo c’insegna, allora, che liberazione è a un tempo cammino e dolore; che non possiamo infrangere le catene che schiavizzano la nostra esistenza e ridestarci alla luce senza attraversare, dapprima, la vertigine dell’ignoto.

E che, a ben vedere, è proprio nel travaglio, nella gestazione dolorosa d’una simile liberazione che si compie, alfine, la nostra più verace trasfigurazione. La nostra più alta rinascita. La nostra più autentica resurrezione.

E non importa se si porti nel cuore la fede o solo la fame del pensiero; se si sia pellegrini dell’assoluto o soli viandanti dell’esistenza.

Siamo tutti viandanti della luce, sospesi a mezz’aria tra illusione e verità; chiamati a rompere le catene dell’apparenza per ritrovare quelle della sostanza. Perché ogni liberazione è ritorno; ogni ritorno è rinascita. E ogni rinascita porta con sé una nuova, meravigliosa creazione.

Così come il prigioniero platonico che risale verso il sole, o l’uomo che si scioglie dalla rete del marmo, così nel Disinganno v’è allora la via d’uscita da tutti gli inganni che ogni “accecato” della Storia umana sognerebbe di varcare. Nonché la bellezza che unisce ancora oggi, nello stupore collettivo, tutti i viaggiatori dell’anima.

E noi, figli di un’identica, medesima condizione, siamo chiamati a compiere un analogo atto di coraggio: ad uscire dalle nostre caverne interiori. A scioglierci dalle reti dell’abitudine, dell’inganno.

A spezzare le trame del dolore. Del buio. A divincolarci dalle catene delle dipendenze, delle moderne schiavitù. Di tutte le schiavitù. Ad accogliere le domande che soffiano nel cuore di ciascuno di noi. Per poter, finalmente, aprire gli occhi: per svegliarci.

Per riconquistare, alfine, quella luce originaria che abita al fondo della nostra coscienza. Lì, dove l’umano si riconcilia col divino.

Quella luce che sola redime, sola illumina, e sola fa sì che ognuno di noi, finalmente risvegliato, rinasca a se stesso. E all’eterno.

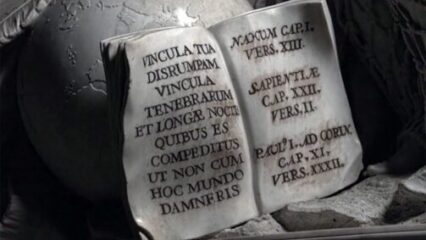

“Spezzerò i tuoi vincoli”, “i vincoli delle tenebre e della lunga notte con cui sei incatenato”, “perché tu non sia condannato insieme con questo mondo.”

È con siffatti versi, in un tomo ai piedi del gruppo scultoreo, che magistralmente Queirolo conclude e completa siffatto inno e manifesto insieme alla liberazione interiore dell’uomo.

Versi immortali, per sempre incisi nella pietra, dove il miracolo della metamorfosi s’è compiuto, in silenzio. E dove ancora oggi, a distanza di secoli, continua a parlare, lontano dal clamore – e dall’inganno – del mondo.

Un miracolo che, proprio per questo, ancora oggi, e sempre, ci riguarda.