Tormento ed Estasi: il dolore che ci ricorda di essere umani

Serena Fierro parte da una magnifica scultura per analizzare l'universo del dolore e della disperazione

Tormento ed Estasi: il dolore che ci ricorda di essere umani( di Serena Fierro )

“Null’altro che il dolore al mondo dura.”

(Jean Joseph Perraud, 1861)

Sentire la morte. Amare la vita.

Nessuna patologia, in senso convenzionale. Nessuna lesione organica. E pur tuttavia, il corpo trema. Il cuore accelera. Il respiro si fa corto. Il pensiero tace. Quasi che l’Io, fragile maschera che crediamo salda, si sgretolasse dinanzi ad un sentimento che lo supera e lo sovrasta.

Non siamo mai uno, bensì molteplici; e in quell’istante, la vita ci strappa via uno dei volti. Lasciandoci, alfine, inermi. Nudi e senza difese. Ed è in quell’istante siffatto che il marmo cessa di essere semplice materia, per tradursi in afflati di pura, eccelsa poesia. Sì da restituirci, alfine con essa, il significato più intimo del nostro essere.

1869, Parigi.

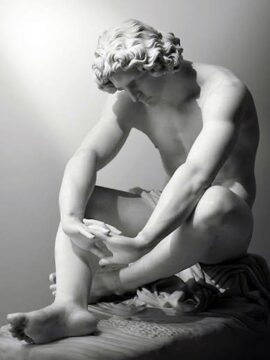

In piena intemperie neoclassica, lo scultore francese Jean Joseph Perraud scolpisce una leggenda in marmo, che tutt’oggi troneggia e incanta l’intero Musée D’Orsay: è la sua “Disperazione”. Ed ancor prima, già nel 1861, il modello in gesso esposto al Salon della capitale con pari universale acclamazione, non recante null’altro che un solo titolo: “Null’altro che il dolore al mondo dura.”

Un uomo, a terra riverso, vinto nell’animo quanto nel corpo. Melanconico, assorto, quasi in dolorosa contemplazione di sé.

Braccia flesse, leggermente protese in avanti. Dita delicatamente intrecciate, in un gesto di riflessione, d’impotenza e abbandono insieme. Mani vere, in nulla diverse da quelle reali, se non per il candido colore del marmo. Quell’intreccio, da cui pure trasuda tutto il tormento dei pensieri, nonostante l’aspetto calmo, meditabondo.

Un corpo poderoso, vibrante; e pur tuttavia, intimisticamente ripiegato su se stesso, sulla fredda pietra basamentale.

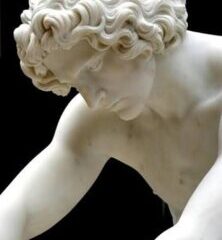

E un volto, un volto composto, non rigato da lacrima alcuna; eppure, segnato dalla malinconia, dal più macerante sconforto. Solo una massa informe di capelli, di riccioli scomposti e inanellati, a far da cornice e contorno insieme alla grazia sublime di quel volto quasi regale. Senza tempo.

È allora, nelle intenzioni di Perraud, l’allegoria della tragica condizione dell’esistenza umana.

Un’opera che, a distanza di secoli, non può non emozionare, né osa tutt’oggi lasciare indifferenti.

Perché v’è qualcosa di umano, fin troppo umano, tragicamente umano, in quel volto di marmo; in quell’inclinazione delicata del capo; in quel morbido disegno delle labbra; in quella piega languida degli occhi ormai vitrei. Svuotati. Quasi in apparenza senz’anima.

Come se un uomo solo, commovente emblema della triste condizione dell’umanità tutta, si fosse fermato, per un istante, a riflettere su ciò che rimane del tempo. Del passato. Del presente. Della vita.

Impossibile non provare empatia dinanzi a siffatto volto e a siffatto uomo.

Il marmo bianco, rigorosamente proveniente da Carrara, racconta allora non solo di un uomo, bensì della storia di ciascuno di noi.

E ci sussurra al contempo dolore, malinconia; assortimento, meditazione. Tutti termini che, in apparenza, poco si confanno al titolo scelto, nonché all’espressione, all’impostazione stessa dell’opera.

Ed ecco qui, invece, la geniale eccezionalità di Perraud: ad un Ottocento di stampo pienamente neoclassico, che impone tanto all’arte quanto all’uomo una compostezza nel sentire, nell’espressione di sé, nella maniera e nella forma,

Perraud tenacemente contrappone, ribatte ed egregiamente dimostra che non sempre il dolore, per essere veramente dolore, necessita di clamore e di contrasti stridenti. Di forti urla e di abissi di grida.

Che a volte, anche la più macerante disperazione, quanto più profondamente affonda le radici nel nostro essere, tanto più assolve ogni vestigia esteriore: ogni lacrima. Ogni sibilo. Ogni parola.

Che talvolta, si può non piangere, eppure benissimo allagarsi dentro; sicché, quand’ormai esaurita è finanche l’ultima lacrima; quand’ormai cessato è finanche l’ultimo lamento da proferire; quel dolore resta silente, muto, ma pur sempre vivo.

E non per questo, non per questo meno lacerante. Meno assordante. Finanche quel silenzio, a volte, sa urlare e sa parlare; gridare tanto più forte quanto più è incapace a sgorgare dagli occhi.

Una disperazione, quella di Perraud, quasi a ricordarci come la felicità, ammesso che esista, e che esista come stato permanente di equilibrio e non come edonistico, brevissimo appagamento, potrà anche essere convenzionale, per accidente; ma sempre, sempre tristemente meccanica è, invece, l’infelicità, che ci trasforma in burattini mossi dalla nostra stessa angoscia.

Che tristemente meccanica è la somma di tutti quei giorni sempre uguali, alla fine dei quali ci si osserva dentro, restando attoniti, giacché non si è più in grado di riconoscersi.

Tristemente meccanica è quella morsa al cuore. Quel macigno all’altezza del petto. Quel nodo in gola. Quell’impossibilità a respirare che ci pervade nell’istante in cui ci vediamo persi. Persi, senza più sapere quale strada inventare, coltivando in noi soltanto il germe di una lacerante tristezza.

Di un desiderio sfumato. Di un sogno distrattamente sfuggito tra le dita. Di un amore che non si è saputo tenere per mano. Di una vita cui non sentiamo più di appartenere. E che si trascina ostinatamente, nonostante tutto, a denti stretti e a pugni serrati, nella speranza di un cambiamento radicale, che pur non abbiamo più la forza di tentare. Di osare.

Una disperazione, allora, che assume la forma della stanchezza. La stanchezza di un mondo che si è fermato in se stesso. Che ha ingabbiato entusiasmo e imprevisti, in un quotidiano che ha portato mura e silenzi. Sempre un dolore in più e sempre una gioia in meno. Sempre una delusione di troppo; una scusa in più del solito da inventare. Un fardello troppo pesante da sopportare.

E allora, le passioni tristi, quelle sì: si assomigliano tutte. Ostinate come piante infestanti, si nutrono di inezie. Si avvitano in ragionamenti egocentrici. Lasciano vivere gli altri solo come bersagli sfocati, o fonti di rassicurazione cui abbeverarsi. Sino a che non si siano, alfine, prosciugate, esasperate. Esaurite anch’esse.

Costringono, letteralmente, all’esilio in se stessi, in quei recessi dove ci assomigliamo tutti. Perché siamo tutti terribilmente fragili, tutti terribilmente simili – e terribilmente tristi – nella nostra intima, eppure eguale, universale disperazione.

L’autentica, “copernicana rivoluzione” cui Perraud partecipa con tutto se stesso, con tutto il peso della sua opera e da comprimario, allora, coinvolge sì a fondo e in modo così totalizzante le corde dell’esistenza umana che, dalle soglie dell’Ottocento in poi, non fu destinata a restare soltanto un sogno bellissimo e “disperato”: un episodio circoscritto, isolato; una meteora grandiosamente naufragata nel cielo della storia. E dell’arte.

Apre piuttosto profondità e brecce misteriose sull’esistenza di ciascuno di noi. Tocca il cuore degli uomini d’ogni luogo, d’ogni epoca. D’ogni tempo. Con segnali ed eco che, ancora oggi, a secoli di distanza, mai cessano di risuonare. Di pulsare.

E con un’intensità tale da rompere, persino, tramite l’inganno della bellezza, il mare di ghiaccio dentro di noi. Quasi che la bellezza stessa della sua opera, di quel suo volto, di quel suo uomo, sia uno specchio a tal punto forte da non più rifletterci, bensì smontarci, muovendo ogni fibra del nostro essere. Punto per punto.

Frammento per frammento. Esattamente quelli nei quali, anche noi, ci siamo rotti. E quasi che possa, nonostante tutto, ancora levare in alto la vertigine dell’anima che trema dinanzi ad un dolore, ad un sentimento impossibile da contenere. Incommensurabile, Ineffabile. Ineludibile.

Perché forse, a volte, la vita è anche questo: un continuo tremare, perdere i sensi di fronte a qualcosa di troppo grande, più grande di noi. Eppure, non sempre tragedia; ma fors’a volte, non comune fortuna.

Giacché forse, se ancora possiamo restare senza fiato di fronte ad un dolore pur mantenendo intatta la nostra capacità di non spezzarci dentro; ad un sentimento universale; ad una statua; ad un volto, vuol dire allora che non siamo, non per davvero, diventati di pietra. Non ancora, non del tutto. Che restiamo, nostro malgrado, ancora esseri capaci di sentire.

E forse, ancora di meraviglia.

E se ancora senzienti; se ancora capaci di vibrare, di sentire, e di tremare, allora sì: vuol dire che siamo vivi. Ancora, tutto sommato e nonostante tutto, incredibilmente vivi.