Tormento ed Estasi: la scandalosa innocenza dell’Abele Morente che assolve Caino

Serena Fierro partendo dall'opera di Giovanni Duprè entra nelle pieghe dell'anima umana e riflette su come la nostra storia sia iniiziata con un fratricidio

Tormento ed Estasi: la scandalosa innocenza dell’Abele Morente che assolve Caino

Firenze, inverno 1842.

Un blocco di marmo, marmo bianco di Carrara. Un giovane scultore, senese di nascita, fiorentino d’adozione. Appena venticinquenne, autodidatta, figlio di modesti artigiani e di padre intagliatore. Nessuna accademia blasonata, né maestri accreditati alle spalle.

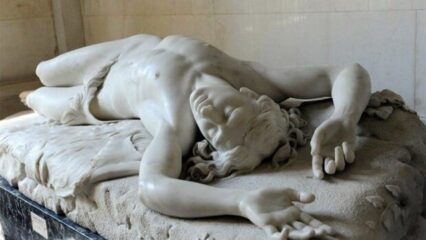

È Giovanni Duprè, in tutto il suo nudo, puro, appassionato talento. Nella mente, un’immagine potente: un uomo solo, a terra riverso. Morente, ucciso per mano di colui che gli fu fratello.

Non è Caino che vuole scolpire: è Abele che vuole eternare. Non il gesto dell’assassino; bensì il corpo dell’innocente.

È il momento del trapasso, in cui il primo martire della storia, già vinto dal velo della morte, si abbandona ad essa con ormai placida dignità. Eppure, non v’è rabbia, non v’è sofferenza, non v’è traccia di resa sul suo volto.

Al contrario: solo quieta, quasi serena accettazione; un persino lieve, quasi accennato sorriso, a conferire compostezza finanche nel dolore. Nella morte. Un’umanità che supera e condona il male stesso, e si erge al di sopra di ogni ferita mortale.

Un dettaglio, forse, in cui tale silenzio proferisce, pur tuttavia, più di mille parole: un corpo che muore, un’anima che resta immortale.

A metà tra il più puro neoclassicismo e l’ideale estetico greco-romano, il corpo di Abele, colto nel tragico momento della fine, trasuda di vulnerabilità ed eroismo al tempo stesso.

E Duprè, Duprè infonde a quel marmo, scolpito con quasi divina delicatezza, una vita quasi palpabile, rendendo pienamente tangibile tutto il contrasto tra fragilità fisica e sensualità simbolica; fine sensibilità estetica e le più intime, alte, sofferte sfumature del pathos.

Un marmo che ha la morbidezza della carne; la morte, il volto della pace. Ogni fibra, ogni piega di pelle, a raccontare una storia di forza e sacrificio. Un Abele che giace ormai privo di vita. Petto immobile, una gamba ancora tesa, quasi che il respiro, evanescente, sia stato esalato pochi istanti dapprima.

Un Abele in cerca non di vendetta, né di eroismo, bensì testimone silente della verità tragica dell’umano dolore. E in un secolo che ancora idealizza il corpo e cela il dramma, il primo martire della storia appare ora privo di retorica, ma non di lirismo. Non di una pietà che pare scolpita nei nervi; nelle costole; nei tendini. Nel volto quasi sereno, calmo, della vittima.

Nasce allora il desiderio di toccare quel corpo che trasuda di forza e d’incanto; di dolore e di purezza; di luce ed oscurità al tempo stesso. Di stringere a sé cotanta bellezza.

Perché v’è una bellezza, in quel senso d’abbandono che frantuma la materia e annulla il male, tale da rendere arduo pensare che proprio un crimine tanto efferato abbia ispirato un corpo di siffatta, quasi diafana, efebica, grazia.

E quando l’opera è conclusa, tutta Firenze, ancora avvezza alla conturbante sensualità michelangiolesca del suo “Schiavo morente” (1513), resta senza fiato.

Nondimeno, agli elogi di scultori all’epoca accreditati, quali Lorenzo Bartolini e Luigi Pampaloni, o di un critico quale il marchese Gino Capponi (“Questa non è scultura, è rivelazione”), a far tuttavia da contraltare non manca la riprovazione di critici e benpensanti, per i quali il sospetto frutto di una sì perfetta esecuzione non può che esser merito di un calco eseguito dal vivo.

Pertanto, nuovamente tradotto nell’attuale versione bronzea della Galleria d’Arte Moderna di Firenze nel 1844, l’originale marmoreo, acquistato dallo zar Nicola I, tuttora troneggia all’Hermitage di San Pietroburgo, testimone silente di una domanda senza tempo che da sempre attraversa i secoli, e che da allora mai più smette di risuonare: perché la prima morte dell’umanità è un fratricidio?

Duprè ci chiede allora di guardare. Forse non per commuoverci. Bensì per ricordare.

Ricordare, la lotta che ogni essere umano vive dentro di sé, con la propria dualità: vittima e carnefice; salvato e salvatore al tempo stesso.

Ricordare, come ciascuno di noi sia figlio, e altresì artefice, di una stessa mano; di come la medesima mano che un tempo ha forse colpito, ferito, ucciso, sia altresì la stessa che altrove, invece, ha custodito, guarito, benedetto. Creato, amato.

Mano docile, ma non inerte; da sempre tesa ad inseguire o a trattenere, suo malgrado, l’eco della vita. La traccia residua di un gesto, di una cucitura imperfetta che sana danneggiando. Oppure, di contro, di una mano fors’ora non più capace di stringere, ma che, pur tuttavia, mai cessa di parlare. Finanche nella pietra.

E allora, siffatto capolavoro non è solo un perfetto esempio di virtuosismo tecnico. È piuttosto un simbolo, una riflessione universale sulla contraddizione intrinseca alla condizione umana, insita in ciascuno di noi. Sul rapporto tra Bene e Male; umano e divino; spirito e forma. Vita e morte.

Un monito inciso nella pietra, per rammentarci, ancora oggi, che le nostre domande, le nostre risposte, sono forse frutto di quel vento teoretico ed esistenziale che da sempre ci sospinge nel tempo e dentro il tempo.

Che la fragilità umana è condizione sempiterna: da Omero ad Adamo; da Ungaretti a Camus; e per la quale gli uomini sono la fragilità stessa della materia.

Perché il corpo di Abele morente fa certamente riflettere sulla vicenda biblica, sul fatto che la nostra razza derivi inevitabilmente dal suo assassino; sul grande paradosso, insito nella storia, che nonostante il crimine “omicidio” sia stato storicamente punito, finanche con un altro omicidio – la pena di morte – la stirpe di Caino mai si sia estinta. Ed è la stessa cui apparteniamo oggi.

Non solo una scultura, allora, bensì una raffinata testimonianza dell’abilità di trasformare una materia in apparenza fredda ed immutabile in un racconto intriso di emozioni universali.

Perché se Dio si separa dalla terra in conseguenza del peccato di Adamo, è qui l’uomo stesso, in conseguenza della propria colpa, a separarsi da sé e dal suo consimile. Non vera e propria maledizione dell’uomo da parte di Dio, e da cui Dio mai si separa: neanche dall’uomo assassino.

È bensì l’uomo a separarsene irrimediabilmente, a meno di non ricongiungersi, riconciliarsi col proprio simile. E con se stesso.

Una responsabilità ancestrale, biblica, atavica, che sembra divenire oggi ancor più onerosa. Perché, se immediata conseguenza dell’apparente, insanabile frattura è un Caino esiliato, senza più radici né frutti nella terra – e forse, a maggior ragione per questo, iniziatore di una civiltà in apparenza lontana dalla natura e dal bene – è più in profondità, ad oggi, la prova che a ciascuno di noi arride: far rientrare ancora una volta la creazione originaria in armonia con la vita e col cosmo. Con noi stessi e col tutto. Non meno che con altri esseri umani.

Di fronte al pessimismo dell’ “uomo – Caino”, allora, con quest’opera rivoluzionaria Duprè sembra voler ribaltare il colpo di coda: ribadirci che anche il gesto dell’assassino gli sta a cuore non meno che la morte dell’innocente stesso, il quale trova già di per sé, nell’atto medesimo dell’estremo sacrificio, il suo più grande riscatto. La sua più grande vittoria. La sua più alta dignità.

Perché Dio è dalla parte della vita e dell’uomo a prescindere, nonostante tutto; disposto finanche a separarsi in modo apparentemente definitivo dalla natura e dalla terra, pur di non dividersi, invece, dalla sua creatura. Dall’uomo. Da noi.

E perché, parimenti, potremmo essere noi stessi finanche assassini; omicidi; fratricidi. Eretici, peccatori. E pur tuttavia, la Vita stessa, pur senza giustificare, approvare, condonare o condannare il nostro gesto, mai si difende; mai si allontana; mai si divide; mai si separa, e mai per davvero, dal suo creato. Da noi.