Tormento ed Estasi: Narciso si specchia nella morte per scoprire l’amore nella vita

Torna la rubrica di Serena Fierro che avrà cadenza domenicale. Si comincia con un dipinto di Salvador Dalì

Si annulla nella vertigine cosmica dove nel più profondo canta la sirena fredda e dionisiaca della sua stessa immagine. […] Si svuota e si perde nell’abisso del suo riflesso, come la clessidra che non verrà capovolta. […] Sei così immobile che si direbbe che tu dorma.”

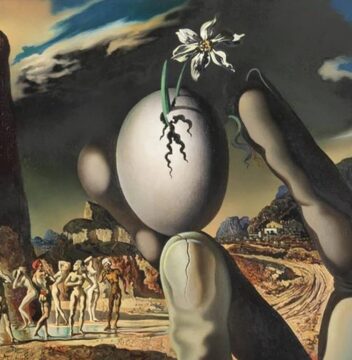

(Salvador Dalì – “Metamorfosi di Narciso”, 1937)

Duemila anni orsono, dagli antichi cantato, dagli artisti osannato. Da pittori e letterati amato, dalla Psicanalisi sviscerato. Dagli esordi del mito ai contemporanei, da Ovidio sino a Freud; colui che figlio di Liriope nacque e simbolo eterno divenne: Narciso si chiamò.

1937, Londra.

Fu proprio di ritorno da un viaggio in Italia che il più grande, indiscusso genio del Surrealismo di tutti i tempi, Salvador Dalì, diede anima e corpo al dipinto capace, forse più di ogni altro, di raccontare un mito che precorre i secoli e, ancor oggi, affascina e interroga i contemporanei.

Proprio lui, Salvador Dalì, con quel suo “Narciso” e quella sua “Metamorfosi” – primo, eccellente manifesto di quel suo “metodo critico-paranoico” – che tuttora fa bella mostra di sé e conturba gli astanti alla Tate Modern Gallery di Londra.

Silente presenza, in posizione fetale, su se stessa ripiegata. E, quasi non si direbbe, sia pur in ossequio al mito, di se stessa invaghita. O piuttosto, quasi a voler mimetizzare, se non annullare, sé medesima in quello specchio d’acqua che pur ne restituisce tutto il lucido, perentorio, quasi raggelante riflesso.

Accovacciata giganteggia, solitaria e dolente, quasi pietrificata, sulla sponda del lago, avvinta da un’impossibilità che al contempo la strugge e consuma. Il volto nascosto, il capo chino su un ginocchio.

I riccioli biondi, nient’altro che filamenti evanescenti in una coda mossa al vento, simbolo d’una vita ormai prossima, di lì a pochi istanti, a sfiorire. E dal corpo scivolare via.

E lì, lì di fianco, ecco il suo doppio: l’avvenuta metamorfosi.

Una mano, mano vorace, mano mortale, alle sue stesse fattezze d’uomo speculare. Tesa a riemergere dalla nuda terra e a reggere un uovo tra le sue oblunghe dita. Un uovo a sua volta disintegrato, crepato, tra le cui fessure timidamente si fa strada un fiore: un fiore di narciso.

Ed eccola lì, allora, la metamorfosi appena compiuta. Da capolavoro d’umana bellezza a figura pietrificata, un nuovo Narciso, fiore nato da un fossile, come in un lento risveglio seguito ad un visionario letargo.

Eppure, non il fatale incontro con la sua immagine riflessa; né la rivelazione altrettanto lampante che, tormento e oggetto insieme del suo desiderio, altro non sia ch’egli stesso. È il tramonto, a ben vedere, il momento che il genio catalano sceglie invece di cogliere e rappresentare.

La fine d’una giornata, sì; eppure, nondimeno, la fine d’una vita trascorsa a sedurre e sedursi.

Ed ecco Narciso divenire allora invisibile; sprofondare nella sua stessa immagine speculare e ribaltata; nell’immobilità e nell’inerzia digestiva di piante carnivore. Dove altro non resta che quell’ovale allucinante della sua testa: la sua testa guscio, la sua testa crisalide.

E altresì, le dita d’una mano. Una mano assurda, una mano insensata. Una mano pienamente corrispondente al suo umano sembiante, non meno che alla sua terrea condizione.

Da una precognizione di morte all’immobilismo, dall’immobilismo alla vita; da una morte distratta a una morte che distrae; dall’illusione al sogno, dal sogno alla realtà. O forse, presunta tale, passando attraverso un viaggio allucinatorio, catatonico entro se stesso.

Proprio lì, dove morte e vita, Eros e Thanatos, inestricabilmente s’intrecciano, convergono e, alfine, si rovesciano. Attraverso il dramma dell’ambiguità, della dimidiazione di sé, del doppio; dell’opposto a se stesso e a se stesso speculare. Di colui che non solo è, ma altresì da se stesso nasce e muore gemello: colui che è e colui che crede di essere. Amante e amato, vittima e carnefice. Di sé, e degli altri al tempo stesso.

E allora, non v’è forse eroismo, non v’è forse traccia di superbia alcuna, non v’è forse Ego trionfale, in questo Narciso di Dalì. V’è forse, piuttosto, tutta l’ombra e tutto il riflesso dell’uomo contemporaneo: dell’intima contraddittorietà della sua, nostra condizione.

Ognuno di noi Narciso, funambolo sul filo dell’autostima. E dell’esistenza.

Ognuno di noi nell’atto di mantenersi, in bilico, s’una corda impervia, costantemente tesa sulla necessità e l’urgenza d’un intimo, identitario rispecchiamento. A metà tra una ferita radicale, alla propria autostima inferta; e l’impossibilità di conferire risposta a quella domanda esistenziale che, da sempre, tutti ci tormenta, tutti ci assale e tutti ci opprime: “Chi sono io?”

Ognuno alla struggente, straziante ricerca del proprio sé, della propria identità: di un proprio senso. E a sua volta, condotta in segreto; in malcelata, intima solitudine. In abissale distacco dagli altri, dal mondo. E talvolta, nostro malgrado, nondimeno specchio di una soltanto ancora immatura, o fors’ancora mai raggiunta, capacità d’amare. D’amarsi.

E liddove non esista siffatto rispecchiamento; liddove non vi sia anima che vi s’incarni; non v’è Io che non si disancori da sé. Non v’è freno affettivo, emotivo, che non diventi, altresì, cognitivo. E non v’è Narciso che non riecheggi, nel significato del suo stesso nome, altresì qualcosa di narcotico; d’inebetito; di sonnolento. D’ibernato. D’una volontaria relegazione a quel grembo materno di cui lo stesso Dalì – non meno che noi medesimi – patì lo strazio d’una prematura perdita.

Ed eccoci lì, allora, ancora una volta, minuscoli, disarmati, embrionali. Inermi.

Ed e proprio lì, in quell’istante siffatto, in quell’istante sospeso, che il Narciso per eccellenza, l’Ego trionfante, fuso nella pittura densa d’epoca surrealista, non appare più quale semplice figura mitologica; bensì, quale simbolo universale radicato nell’inconscio collettivo.

Un essere condannato al silenzio, alla solitudine, all’insignificanza. Che non avverte più l’esigenza della mediazione; che vive dolorosamente su di sé il contrasto fra sogno e realtà; la perdita d’armonia con il cosmo non meno che con se stesso. Allo stesso modo in cui patisce la perdita d’un rapporto con l’altro.

E allora, siffatto Narciso di Dalì, altri non è che un antieroe, redivivo da un dolore tutto universale e tutto individuale al tempo stesso; un dolore da cui scaturisce tutta l’intima, profonda necessità di ritrarsi e rinchiudersi tra le visceri della terra.

In un proprio, personale microcosmo, alla ricerca d’un possibile sollievo. O forse, soltanto della tanto agognata, negata serenità. Dell’identità da sempre perduta. E pur tuttavia, non tale da non far presentire la necessità di un’altrettanto vera, autentica “metamorfosi”.

Perché v’è un altrettanto primordiale, atavico bisogno di non soccombere al nulla. Un bisogno talvolta tale da erompere con violenza, sino a mettere in discussione, finanche, il proprio egoismo; il proprio dolore; la propria sofferenza; il proprio specchio. Il proprio ego. La soglia fra mondo esterno e quello interno. La bellezza. La solitudine.

E allora, ecco che il Narciso di Dalì, con le sue lacrime celate e il suo sguardo nascosto, non soccombe, né impone. Bensì, invita.

Invita non ad aspirare all’immortalità, come di per sé il mito pure vorrebbe. Bensì, al contrario, ad assumere su di sé – e in sé – siffatto senso di umana finitezza. A cessare di tradirla invano; ad accettarla, forse. Ad affrontarla, altresì, a viso aperto.

Invita ad elevarsi: non per dominio, ma per dignità. A guardare in alto: non per smarrirsi, ma per riconoscersi.

Affinché, ogni volta che alziamo lo sguardo, possiamo rammentare a noi stessi che la grandezza non è negata a chi sa d’esser piccolo.

Perché forse non v’è grandezza più autentica di quella di chi si riconosce come parte integrante di qualcosa di più vasto; di più misterioso; di più insondabile. Dentro e fuori di sé. E non rifugge da siffatto confronto.

E perché forse, aprirsi alla piccolezza significa, malgrado tutto, attribuire un valore unico all’esistenza. Prendere consapevolezza di un’irripetibile, sia pur contraddittoria, opportunità. Sorridere dinanzi all’apparente assurdità ed insensatezza del proprio destino.

E perché forse, forse quell’ancestrale, atavica mancanza di un’altrettanto antica, originaria necessità di rispecchiamento, si risolve e si guarisce soltanto con un rinnovato, reinventato, rivoluzionario sguardo d’amore. Prima di tutto, su se stessi.

Perché, come da un’arida terra spunta un germoglio dai colori di volta in volta sempre più brillanti, per poi ripiegarsi sul proprio gambo sino a sfiorare, in moto parabolico, il suolo medesimo da cui nacque, così Dalì traspone su tela l’eraclitea mobilità del tutto. In un ciclo perenne di vita e morte; trasformazione e distruzione; trasfigurazione e metamorfosi.

Bellezza e rinascita. Lungi dal divenire casuale, disordinato, di eventi contingenti. E semmai frutto, al contrario, di quel “polemos”; di quella lotta; di quel perenne conflitto che permea il tutto, in un incessante tentativo di ricomposizione degli opposti. Di unità, d’identità di un contrario nell’altro. Sino a riconoscersi di nuovo uno. Di nuovo intero. Nel cosmo, come in ciascuno di noi.