Tormento ed Estasi: Lucifero, l’angelo caduto in un oceano di umanità

La rubrica settimanlale di Serena Fierro analizza una scultura iconica delle fragilità umane

Tormento ed Estasi: Lucifero, l’angelo caduto in un oceano di umanità ( di Serena Fierro )

“E se egli imita la nostra oscurità,

chi ci impedisce di imitare la sua luce?”

(John Milton, “Il Paradiso Perduto”)

Era, in principio, il più bell’angelo del Paradiso. Né esisteva al mondo, eccezion fatta per il re celeste, creatura più perfetta e meravigliosa. “Portatore di luce”: Lucifero, questo il suo nome. Tale il suo significato.

Eppure, da angelo più vicino a Dio ad angelo caduto per eccellenza; da “Stella del mattino” a personificazione d’odio e peccato; dal Regno dei Cieli al punto più infimo dell’Inferno dantesco. Lì, a testa in giù, nella “ghiaccia immerso”, a scontar la colpa di un’assai ardita ribellione: il rifiuto alla volontà del Padre di sottomettersi alla sua creazione più ambiziosa. L’Uomo.

Cattedrale di Liège (Belgio), 1848.

Due fratelli, Guillaume e Joseph. Due artisti, due ispirazioni diverse; un comune destino.

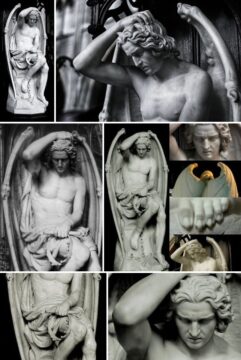

Quel “Genie du mal” (“Genio del Male”), oggi meglio noto come “Lucifero di Liège”, che tuttora impressiona, commuove e sconvolge gli astanti.

Un angelo caduto, eppure non uno qualsiasi: il più “perfetto in bellezza”, le cui ali ancora oggi conservano i riflessi iridati d’una creatura celeste, colta nel momento appena successivo alla sconfitta. Allo schianto. All’esilio.

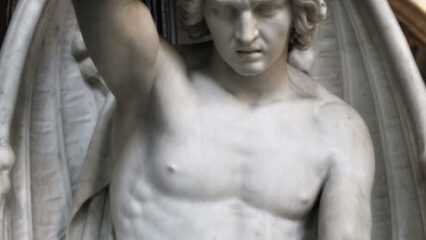

L’incarico che nel 1848 arrise allo scultore belga Guillaume Geefs non fu tuttavia qualcosa di ordinario: “L’angelo della Morte”, scolpito dal fratello Joseph, faceva bella mostra di sé, nel pulpito della medesima Cattedrale gotica, sin dal 1842.

Eppure, troppo ardito, troppo sensuale, troppo conturbante: troppo audace, per i chierici benpensanti, per la rappresentazione d’una biblica punizione; troppo traviante, per un luogo sacro, per l’educazione delle coscienze giovanili; troppo esplicito per la raffigurazione d’un essere precipitato.

Tal da restituire, piuttosto, tutto il fascino satanico della bellezza demoniaca; o, tutt’al più, un non meno virtuosistico richiamo a quella mitologica d’un Apollo. Di un Adone.

Ed ecco allora Guillaume attenuarne le esplicite allusioni sensuali pur senza intaccarne il fine erotismo; né il messaggio sotteso, comune ai due fratelli, che la Bellezza, sovente, possa ingannare; nonché la sublime perfezione di un angelo in marmo scolpito totalmente ex novo.

Un angelo ribelle, solo con se stesso. Ignudo, solo un fine drappeggio a ricoprirne la vita. Ali da pipistrello a racchiuderlo e proteggerlo in una mandorla.

Una caviglia incatenata. Una mano sola a reggerne la corona e lo scettro spezzato, evidenti simboli della privazione dei suoi ormai decaduti, perduti poteri.

E ai piedi, ai piedi una mela: l’antico frutto proibito, che nella Genesi ha solo nome di frutto ma per l’umanità è da secoli la mela del peccato originale. ancora una volta addentato; il più primordiale di tutti i peccati, quello originale, consumato nel giardino dell’Eden, ancora una volta terribilmente compiuto. La storia dolorosamente destinata a ripetersi.

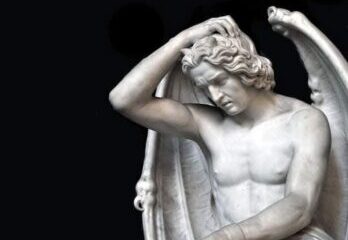

Eppure, non v’è nella scultura di Guillaume solo un giovane corpo anatomicamente perfetto, pienamente rispondente alle esigenze di un canone neoclassico; bensì – ed è qui tutta la genialità di Guillaume – uno sguardo, vero fulcro dell’intera opera.

Uno sguardo meditabondo, pensoso. Forse immerso in una malcelata agonia; forse sopraffatto dal rimorso. Dal senso di colpa. Dalla vergogna. O che tema, piuttosto, per la sua imminente punizione?

Uno sguardo che emerge allora quasi come sconcertante, dolorosa rivelazione: di quasi un’ultima, inascoltata preghiera; e d’un atto di pentimento insieme.

Uno sguardo da cui trasuda, nella sua divina avvolgenza, un caleidoscopio di ossimor iche, contrastanti emozioni.

Uno sguardo torbido, come pozza palustre, tal da trattenere negli occhi ancora il riverbero d’una antica speranza; delle bianche ali d’un tempo; e l’eco della fulva chioma, quale foglia autunnale ormai caduta.

Uno sguardo che tradisce forse rabbia, forse desiderio di rivalsa. Forse amarezza, forse delusione. Forse rimpianto per un mancato perdono. Disincanto, frustrazione. Colpa. Solitudine.

Guillaume si dichiara apertamente lontano dal Naturalismo; e pur tuttavia, siffatto sguardo, colmo d’emotività e di tragicità, è quanto di forse più vicino al Naturalismo possa esistere.

Perché v’è qualcosa di umano, profondamente umano, tragicamente umano, in tale sguardo. Perché lo sguardo del reietto Lucifero è al tempo stesso specchio e sguardo di ciascuno di noi.

Perché in ciascuno di noi alberga il tormento d’un angelo caduto; la nostalgia ineffabile di un eremo lontano, di un’isola che non c’è; di qualcosa che pur sentiamo dolorosamente appartenerci e, al contempo, sfuggirci.

Uno sguardo, ordunque, che potrebbe nondimeno benissimo essere quello di Adamo: creatura anch’essa ribelle al suo Creatore, e da questi parimenti ripudiata, precipitata. Bandita dall’Eden paradisiaco.

E Lucifero, archetipo di tutti gli angeli, “modello di perfezione, pieno di sapienza”, stigmatizzato come Lilith, per il suo desiderio di conoscenza, d’indipendenza; per la sua tracotanza; per la sua aspirazione non lecita, non legittima a rendersi uguale al Padre Celeste, assurge allora quasi a simbolo universale d’una rivalsa.

Quell’antica rivalsa dell’individualità personale verso l’autorità genitoriale. Verso l’insegnamento sospinto e calato dall’alto.